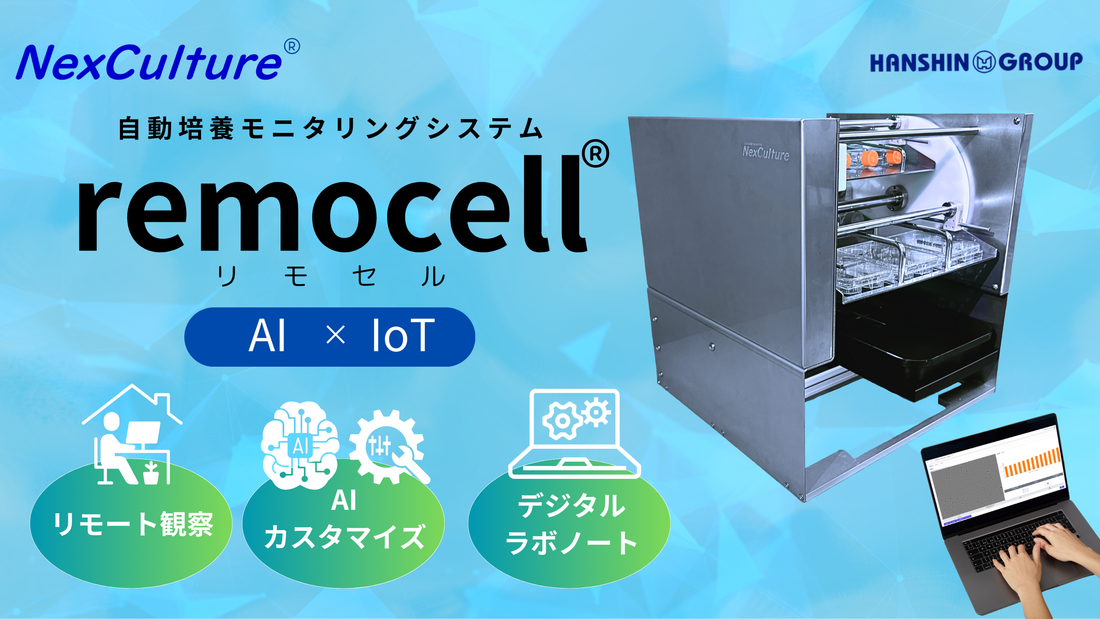

研究室に行かずに細胞の様子を自動観察、解析ができる、

研究者の負担を減らす、remocellを開発しました。

細胞を播種したら、その後は研究室にいかなくても、

休日でも、どんな時もremocellがあなたの代わりを担います。

解決したい問題

1. 残業・休日出勤の削減

研究・細胞培養現場において、手作業や観察工程が多いことから、

業務効率が低下し、培養士の負担が増加しています。

その結果、残業や休日出勤が常態化しており、労務費の増加や従業員の疲弊につながっています。

また、これが原因で離職者が増加し、新規採用にかかるコストも増大しているため、

組織全体の生産性向上が急務となっています。

2. 実験データの利活用と効率化

細胞培養の現場ではいまだに手書きのノートなどを使用しており、

実験データの整理や解析に手間がかかりデータを有効に活用できていない状況があります。

これにより、研究効率が低下しており、成果を迅速に出すことが難しくなっています。

3. 細胞の品質保証と標準化

細胞の品質を正確に担保するためには、生育状況を定量化して適切に管理する必要があります。

しかし、現状では培養士によって生育状況の定義が異なるため、品質保証が難しく、

リスク回避や研究成果の平準化に課題があります。

これもまた、現場での残業や休日出勤を増加させる要因となり、労務負担をさらに悪化させています。

従来の製品との違い

従来の観察装置では、以下の課題がありました。

1. リアルタイム遠隔操作の困難さ

従来の観察装置では、遠隔操作が難しく、研究者が観察のたびに研究室へ足を運ぶ必要があります。

このため、1研究室当たり4.5時間(弊社調べ)も無駄な時間をかけてしまっています。

2. 観察対象の制約

従来の観察装置では、一度に1つの容器しか観察できない仕様が一般的です。この制約により、

同時に複数のサンプルを観察・比較することができず、研究の進行が遅れる原因となっています。

3. 全自動化のコスト問題

全自動化された観察装置は市場に存在しますが、その価格は非常に高額で、特に中小規模の研究施設や大学にとっては導入のハードルが高いのが現状です。

結果として、多くの施設では手動操作が必要な装置を使用し続ける状況にあります。

4. データ管理の非効率性

観察によって得られたデータをまとめる作業や、手書きのノートとデータを紐づける作業に多大な時間がかかっています。これにより、データ管理が煩雑化し、研究効率が低下するとともに、正確な記録や分析が困難になるケースもあります。

remocellの特徴

「remocell」はこれらの課題を解決するために開発されました。

主な特徴は以下のとおりです。

1. リアルタイム遠隔操作と観察

インターネット経由で細胞やサンプルの状態をリアルタイムで観察・撮像可能。

研究者が物理的に施設に滞在する必要を減らし、柔軟な働き方を実現します。

2. AI解析と継代タイミング・コンタミネーション通知

AIを活用して画像データを解析し、細胞の状態を評価・予測します。

さらに、継代アラート機能やコンタミネーション検出機能で、培養タイミングや汚染の早期発見を通知し、細胞品質の維持を支援します。

3. デジタルラボノートとプロトコル管理

実験プロトコルやデータをソフトに付随しているデジタルラボノートで一元管理できます。

情報の透明性や検索性が向上し、記録作業の負担を軽減します。

4. RFIDによる検体個別管理

各検体にRFIDタグを付与し、検体情報を自動で管理。

複数サンプルを効率的に追跡・識別し、観察結果の紐づけミスを防ぎます。

5. AWSクラウドによるデータ共有と自動アップデート

AWSクラウドを活用し、研究データをリアルタイムで共有可能。

装置やソフトウェアは自動アップデートされ、常に最新の状態で安心して利用できます。

remocellは一度に複数枚を遠隔で観察でき、継代アラート機能で細胞の状態を把握できます。

また、新しく買い替える必要なく、

皆様が普段使っているインキュベータ(160Lサイズ)に

本製品を搭載して使用することが出来ます。

私たちは、細胞培養プロセスに前段階の自動化を導入し、

低コストかつ低負荷で研究現場のデジタル化を推進します。